Komotauer Marktplatz mit Ignatiuskirche.

Blick vom Turm der Dekanalkirche

Komotau

(Chomutov)

Aus dem Heimatarchiv Komotau

Im Hintergrund:

Der92er Regimentsmarsch (Komotauer Marsch)

Komotauer Marktplatz mit Ignatiuskirche. Blick vom Turm der Dekanalkirche |

Komotau (Chomutov) Aus dem Heimatarchiv Komotau Im Hintergrund: Der92er Regimentsmarsch (Komotauer Marsch) |

| Die erste urkundliche Erwähnung Komotaus geht auf das Jahr 1252 zurück. Friedrich aus Chomutav(u) schenkte am 29. März in einer Urkunde das Oppidum Chomotav neben weiteren Dörfern dem Deutschritterorden. Im Jahre 1281 wurde die Katharinakirche als Kommendekirche des Ordens geweiht. | |

| Die Bürger der Stadt und der Orden errichteten zwischen 1376 und 1382 Wehranlagen. Komotau war von einem doppelten Graben und doppelten Mauern umgeben. Vier größere Tore führten in die Stadt: Das Weintor von Norden, das Prager Tor von Osten, das "Brotbänke"- Tor von Südwesten und das Kaadner Tor von Westen. Ein Teil dieser Mauer ist in Fragmenten noch heute zu sehen. |

Die Schenkungsurkunde Friedrich von Chomotavs (Original im Preußischen Museum für Deutsche Geschichte) |

|

|

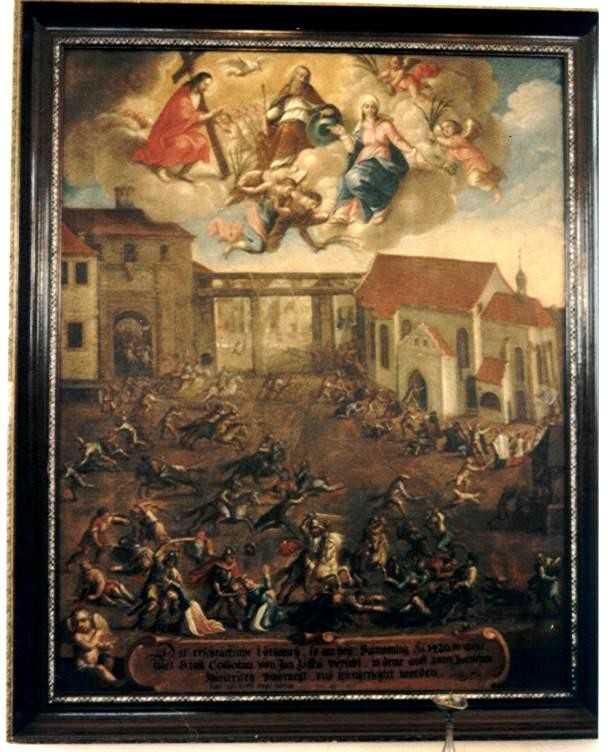

Hussitensturm auf Komotau |

beim Kaiser in Ungnade und endete schließlich im Popelsturm der Burg Elbogen. Die Stadt wurde zu dieser Zeit von einem verheerenden Brand heimgesucht.

| Komotau erkaufte sich im Jahre 1605 die Freiheit und wird dadurch 1606 eine freie königliche Stadt. |

Die Dekanalkirche Mariä Himmelfahrt, im Vordergrund die Dreifaltigkeitssäule

|

|

| Gewissermaßen von der Natur geschenkt wurde uns das schöne Grundtal, durch das der Assigbach die Stadt betritt. Sein bräunliches Wasser hat die Färbung der Erzgebirgsmoore. Das Tal wurde durch den Erzgebirgsverein in den 90er Jahren urbar und dem Fremdenverkehr zugänglich gemacht. |

|

Der Alaunsee |

|

| Das Jahr 1913 brachte Komotau die Deutsch- böhmische Landesschau. Die deutsche Industrie und die deutsche Handwerkerschaft Böhmens stellte von Juni bis September ihre Produkte am Gelände des späteren Jahnspielplatzes aus. Ein etwa elf Meter großer Deutschherrenritter aus Stein blieb am Rande des Geländes, gewissermaßen als Wahrzeichen Komotaus, stehen. Er wurde noch vor der Vertreibung der meisten Komotauer von den Tschechen in Stücke geschlagen und zu Straßenschotter verarbeitet. | |

| Im Jahre 1932 wurde das schon erwähnte Goethegymnasium , im Jahre 1934 eine Turnhalle, benannt nach Turnvater Jahn vollendet . |

Die Prügelszene am Jahnspielplatz

|

|

| Die Vertreibungstransporte wurden in Zwischenlagern, meist in den Schulen, zusammengestellt. Die Schulsäle dienten als Schlafstätten. Vor der Vertreibung wurde noch einmal das Gepäck gefilzt und alles Brauchbare beschlagnahmt. Der Abtransport erfolgte dann vom Abstellgleis der Poldihütte. Bis zu sechzig Personen wurden in Viehwaggons untergebracht. Manchmal schaffte eine Lokomotive den Zug mit etwa fünfzig Waggons nicht, es mußte eine zweite her. Die Fahrt ging dann erst mal nach Westen. In Eger entweder westlich weiter nach Bayern oder in die russische Zone nach Norden. Die weißen Armbinden, die alle Deutschen tragen mußten, lagen massenweise am Grenzpunkt der Eisenbahn. |

Die Gedenkstätte "9. Juni 1945" |

|

Komotau hatte im Jahre 1930 33001 Einwohner , davon 28559 Deutsche.