Die Vertreibung

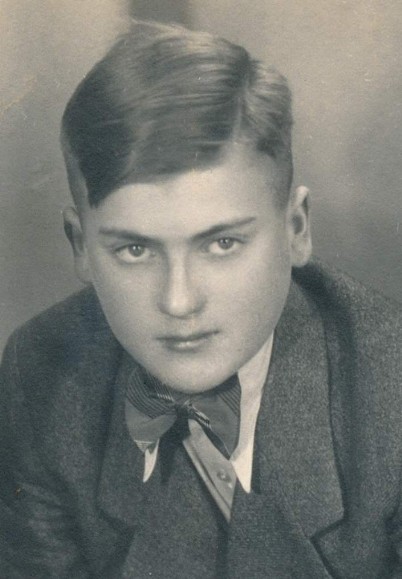

Alfred Mürling

ca.1943

Bericht über den Komotauer Todesmarsch und die Internierung der Komotauer Männer in Maltheuern

von Alfred Mürling +

Jahrgang 1927

Vorwort: Der Bericht meines Bruders Alfred dürfte einer der ersten und ältesten sein, denn er wurde bereits im Jahre 1947, also zwei Jahre nach dem Todesmarsch und ein Jahr nach der Entlassung aus Maltheuern niedergelegt. .Mein Bruder hat mich nie davon unterrichtet. Erst jetzt, vier Jahre nach seinem Tode wurde der Bericht von seinem Sohn aufgefunden. Er besteht aus 21 handschriftlichen DIN A4- Seiten, z.T. in Kurrentschrift. Ich erkannte dabei die Handschrift unserer Mutter

Anna Mürling. Leider ist der Bericht nach den bewußten 21 Seiten zu Ende. Er muß ursprünglich aus 30- 40 Seiten bestanden haben. Daß diese noch existieren, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

Helmut Mürling

Geroldshausen, begonnen den 23.8.1947

Hiermit will ich versuchen meine Erlebnisse im Hydrierwerk Maltheuern in Form eines Tagebuches niederzuschreiben. An bestimmte Daten kann ich mich nicht erinnern, will jedoch das vor 1 ½ Jahren Geschehene in einer richtigen Reienfolge zu schildern. Da ich keine schriftstellerische Begabung, kann ich auch nicht immer die richtigen Redewendungen finden. Ich will die reine Wahrheit ohne Übertreibung, aber auch ohne Beschönigung darbringen. Was ich hier schreiben will, können mir 500 – 600 Kameraden des Lagers 17/18 bestätigen und was ich währen der letzten Zeit meiner „Internierung“ erlebte, das haben gut 3.000 Mann im verschiedensten Lebensalter durchgemacht.

Unser Schicksal,von dem ich berichten will, begann am 9. Juni 1945, einen Monat nach dem Zusammenbruch des Hitler- Regimes.-

Am Morgen des genannten Tages waren in allen Straßen meiner Heimatstadt Komotau im Sudetenland Plakate etwa folgenden Inhaltes angebracht: „Alle deutschen Männer von 13- 65 Jahren müssen heute am 9.6.1945 um 10 Uhr am Sportplatz antreten. Essen für 3 Tage, sowie 1 Decke zum Schlafen ist mitzubringen. Bei wem Waffen gefunden werden, der wird erschossen. Wer Butter und Fleisch mitbringt hat mit einer Beschlagnahme zu rechnen.“ Dieser Aufruf der tschechischen Behörde wurde von der deutschen Bevölkerung, die mehr als 99% betrug mit Entsetzen aufgenommen. Schon seit 6 h früh durfte niemand mehr die Stadt verlassen, denn alle 50 m standen Posten der tschechischen provisorischen (Svoboda-) Armee.

Nach diesem Anschlag, den wir Deutschen ja kaum lesen konnten in tschechischer Sprache, gelesen hatte, packte ich meine paar Sachen und ging zu meinem Lehrherrn, Herrn Weinert, Komotau, Silbererbleiche 6, um dort zu hören, ob nicht doch unser Betrieb zu Hause bleiben könne. Ich nahm auch

gleich unsere paar Weizenähren und fütterte sie den Pferden. Es ging nämlich das Gerücht, daß die Tschechen alle, bei denen Getreide gefunden würde schwer bestraften. Mein Chef lag, einer Ohnmacht nahe in einem Gallenanfall. Meine Speditionskameraden wußten keinen Bescheid, nur daß auch wir zum Sportplatz mußten. Ich lief schnell wieder heim und nahm noch Abschied von meiner Mutter, Von allen anderen Verwandten traute ich mich nicht zu verabschieden, denn diese konnten ihren Schmerz nicht verbeißen und weinten jedesmal. Das hatte ich bei jedesmal Einrücken erlebt.

Nur meine liebe Mutter konnte den Schmerz vor mir zurückhalten. Ich ging schnell aus dem Haus und betrat seitdem nie wieder unsere Wohnung. Auf der Straße traf ich meine beiden Nachbarsfreunde Kurt Häupl und Walter Schaschek. Mit ihnen ging ich dann zum Turnplatz. Dort waren schon viele Männer. Die Altersklassen von 20 – 50 Jahren waren wenig vertreten, denn diese Männer waren alle im Krieg gewesen und damals kriegsgefangen. Um 10 Uhr wurde ein Trupp Männer gebracht, die sehr viele blaue Flecken im Gesicht hatten. Diese marschierten schon nach tschechischen Kommandos und waren im Lager „Glashütte“ gefangen gewesen. Es waren NSDAP Bonzen, SA Führer und angebliche deutsche Saboteure.

Wir übrigen mußten uns in Reihen hintereinander mit 2 m Seitenabstand aufstellen. Wir waren ungefähr 7.000 Mann. Zunächst wurden uns unsere Verbrechen vorgelesen. Wir hätten Prag zerstört, Lidice vernichtet und viele Tschechen umgebracht. Nun wurde von Offizieren der Inhalt der Rucksäcke von uns durchsucht. Wer Brot und Salz Lebensmittel hatte, bekam diese weggenommen. Auch Taschenmesser und Uhren wurden beschlagnahmt. Ich wurde nicht mehr durchsucht, denn schon tönte wieder der Lautsprecher. Danach wurde aufgerufen: „Alee SS Männer, die sich unter uns befanden, sollen sich freiwillig melden. Es wurde ihnen das gleiche Schicksal wie das der anderen 7.000 versprochen. Daraufhin meldeten sich 3 SS Leute. Diese wurden zu den KZ Leuten gestellt. Danach rief man verschiedene Namen von Firmen auf und führte auch die Namen der Arbeiter dieser Firmen an. Diese Männer bekamen einen Stempel auf ihre weißen Armbinden und durften nach Hause gehen. Das waren etwa 200 Mann.

Die übrigen mußten ihre Oberkörper entblößen und die Arme heben. Nun begannen die Posten, die dicht den Platz mit Maschinengewehren umstanden, durch die Reihen zu gehen und sahen bei jedem Mann am Körper nach, ob er die Tätowierung der SS eingebrannt hätte. Auf diese Weise wurden etwa 20 Mann mit der fraglichen Tätowierung gefunden. Auf diese stürzten sich 5 tschechische „Soldaten“ und hieben mit Bajonetten, Gewehrkolben und mit Peitschen auf die SS Männer ein. Waren diese bewußtlos zusammengebrochen, wurden sie nackt ausgezogen und mit Salzwasser angegossen. Dieses brannte

wohl sehr in den Schlagwunden, denn die meisten standen wieder auf. Sie wurden auf einen Tümpel zusammen getrieben und vor einem blutigen Hitlerbild wieder nieder geschlagen. Dann wurden ihnen sämtliche Haare mit Benzin begossen und abgebrannt. Nur ein einziger SS Mann, ein Beinamputierter, sprang mit seinen Krücken über den 2m hohen Stacheldrahtzaun des nahen Stadtparkes und entging so den Kugeln und sicheren Tod.. Er soll auch glücklich durch alle Posten, die in jeder Straße patrollierten, gekommen sein.

Inzwischen hatten andere Soldaten die Häuser nach Männern durchsucht und, wo sie welche fanden, unter schwerer Prügel zum Sportplatz gebracht.

Nach dieser grausigen Szene mußten wir uns zu 5en aufstellen und bildeten so 20 lange Fünferkolonnen. Dann mußten wir Hochrufe auf Hitle ausbringen und das Deutschlandlied singen. Als dies geschehen war, postierten sich zu jeder Seite der Fünferkolonnen alle 10m zu jeder Seite ein schwerbewaffneter Tscheche und wir mußten an den halbtotrn SS Leuten vorbei marschieren zum Platze hinaus. Es ging den Komotauer Weinberg hinan, am Gymnasium vorbei auf die Brüxer Straße.oder wer nach vorne sah, konnte kein Ende der Kolonne sehen. Ich marschierte neben meinem Gymnasialkollegen Alfred Mugler aus Komotau, Kreuzgasse. Uns war am Platz angedroht worden „wer die Reihe verläßt wird ohne Anruf erschossen.“

So marschierten wir durch Udwitz, der Stadt Görkau, Rothenhaus, Dürmaul, der Grenze zu. Bei glühender Sonne und brennendem Durst, der Hunger war wohl allen vergangen.. In allen Ortschaften mußten die deutschen Anwohner die Türen und Fenster schließen. Wenn einer durch das Dachfenster oder Kellerloch guckte, wurde er durch Schüsse vertreiben. Es sollte niemand einen Bekannten erkennen dürfen.

An den Wegkreuzungen lagen Posten mit MG´s. Bei den Grohmannschächten durften wir 10 Minuten verschnaufen. Dann ging es den steilen Berg zum Eisenberger Schloß hinan. Dieser Berg kostete vielen das Leben. Bevor wir den Berg betraten, stand dort mit zerschlagenem Gesicht der ehemalige NSKK Standartenführer von Komotau Karl Teuchner aus Komotau , Badgasse. Er mußte alle ehemaligen PG´s . SA und NSKK Führervaus der Kolonne heraus ziehen.

27.8.1947

An dieser Stelle begann der Eisenberger Schloßberg jäh anzusteigen und es

setzt sich die Steigung bis 20% bis zum Grat fort. Die Straße steigt in vielen Kehren dem Grat zu. An der ersten Kehre liegt ein Gehöft. Dort begann der eigentliche qualvolle Weg. An beiden Seiten des Weges standen Wachmannschften mit langen Peitschen und hieben auf die Vorbeiziehenden ein. Da infolge der starken Steigung ältere gebrechliche Männer aus der Reihe traten um zu verschnaufen, wurde auf diese das Feuer eröffnet und mancher Familienvater stürzte tot in das Gehölz. Dichter Wald umgab den langen traurigen Zug. Immer wieder fuhren Posten mit Motorrädern die Reihen entlang. Sie hielten an den Straßenkehren und schlugen dann mit ihren Peitschen zwischen die Reihen, so daß vielen Schicksalsgenossen ein Vorgeschmack auf unser späteres Schicksal gegeben wurde. Nach langem Marschieren durfte sich jeder eien Becher Wasser aus einem Quellbächlein schöpfen.

Endlich kamen wir zum Grenzdorf Gebirgsneudorf. Dieses ist ein langgezogenes Dorf, in dem sich die Leute von Holzdrehen und ein bischen Milchwirtschaft ihren Unterhalt verdienen. Da es schon ziemlich dunkel war, mußten wir uns alle auf der Straße niederhocken und derweilen berieten unsere Bewacher anscheinend mit den russischen Grenzposten im sächsischen Deutschneudorf, was wohl mit uns zu geschehen habe.

Inzwischen wurde es Nacht und die Soldaten zündeten etwa alle 50 m ein Wachfeuer auf der Straße an. Die wenigsten von uns hatten Decken mit. So legten wir uns dichtgedrängt auf die Straße und versuchten zu schlafen. Das sollte uns schwer werden, denn alle 5 Minuten wurden Leuchtkugeln abgeschossen und später gingen ständig Wachen auf und ab. An Flucht dachten wohl die wenigsten, denn wir glaubten am nächsten Tag nach Sachsen zu kommen. Gegen früh wure es empfindlich kühl und wir versuchten noch enger zusammen zu rücken. Die Posten hatten Pelzwesten angezogen. Als es graute, standen alle rasch auf und wuschen sich an den frischen Brünnlein, die vor allen Häusern in unseren Gebirgsdörfern springen.wir glaubten dadurch den Einmarsch in Deutschneudorf zu beschleunigen. Und es wurde Tag und wir saßen immer noch an der gleichen Stelle. Viele hatten kein Brot mehr, denn sie waren zur Arbeit gefahren und durften die Stadt nicht verlassen, sondern mußten mitmarschieren. Man teilte, soweit es ging.

Gegen Mittag kamen verschiedene Läufer und riefen Namen aus. Man suchte Leute, ohne die verschiedene Betriebe nicht auskommen konnten. Es waren jedoch sehr wenige, die nach Hause durften.

Am Nachmittag schien es so, als ob es wirklich fort ginge. Alle rüsteten zum Marsch. Von der sächsischen Seite kamen Frauen und Kinder aus unserer Nachbarstadt Brüx mit Sack und Pack. Man schickte sie zurück, denn der Russe

hatte sie nicht aufgenommen. Sie schauten verstört auf uns und zogen wieder-in ihre Heimat zurück. Als dann noch mehr solche Frauen kamen, mußten wir uns alle in den Straßengraben mit dem Gesicht zur Erde legen. Da gab es ein Gedränge, denn viele lagen auf den Beinen der anderen oder gar in einem Ameisenhaufen. So lagen wir Stunden und es gab ein Jammern und ein stöhnen, als es zu regnen begann, durften wir endlich aufstehen. Man nahm einem Kameraden in der Nähe die Schlafdecke weg und deckte damit das MG zu, das man zu unserer Bewachung aufgestellt hatte. Es goß immer stärker. Da kam endlich der Befehl zu Einrücken in die Dorfschule, Fabrikräume, Gasthöfe und Scheunen, wo wir unter Dach sogleich unsere Kleider und Decken zum Trocknen aufhängten. Ich war mit in die Schule gewiesen worden. Wir durften in unserem Raum den Ofen heizen, denn Holz war da. Die Bänke wurden zusammen gerückt und so konnten 64 Mann ungefähr, dichtgedrängt Platz finden.. In den anderen Schulräumen waren ebenso viele Leute untergebracht worden.

Die Bewohner des Dorfes (Gebirgsneudorf) brachten an diesen Tagen ein ungeheures Opfer. Sie sammelten für die 6.000 Mann Kaffee, Quark und Kartoffel und brachten uns das um uns ein wenig zu speisen.

Ich kam mit meinem Schulfreund Roland Ludwig, seinem Vater Alois Ludwig Lackierer aus Komotau,Steingasse, weiter mit dem Bahnbeamten Huß in einem Zimmer zu liegen Mit den anderen Leuten war ich mehr oder minder bekannt. Im Nebenzimmer war mein Schulfreund Alfred Müller und Herbert Vatter untergebracht. Infolge der Anspannung unserer Nerven übertags verfielen wir sogleich in einen tiefen Schlaf.

Am anderen Morgen wurden wir sehr bald geweckt und wir glaubten schon den Rückmarsch antreten zu können.. Leute die der tschechischen Sprache mächtig waren, mußten die tschechische Staatshymne in Wort und Noten an die Schultafel malen und mit den Zimmerinsassen fleißig üben. Diese Leute wurden auch zu Stubenkommandanten ernannt und mußten mit ihrem Kopfe für jeden Mann einstehen , der das Zimmer verließ um sich zu waschen oder seine Notdurft zu verrichten. Das Zimmer durfte jeweils nur von einem Insassen verlassen werden. Zum Essen erhielten wir warmes Wasser und konnten uns, soweit wir noch hatten, Brot einbrocken. Wer Glück hatte, konnte eine Kartoffel und ein bischen Quark erhalten, das die Ortsbewohner für uns geopfert hatten. So verging der Tag mit stumpfen Leuten und Ratschlagen. Auch der folgende Tag brachte keinen Unterschied.

Ein Bericht wie die Situation in Deutschneudorf erlebt wurde besagt, daß die Spitze des Zuges bereits die Grenze zu Deutschland überschritten hatte. Mit Schrecken sah man die vielen Männer und hielt den Zug mit Androhung von

Waffengewalt an. Hier der Bericht aus dem Erinnerungsbuch der Gemeinden

Katharinaberg, Gebirgsneudorf, Brandau, Einsiedl, Rudelsdorf und

Deutschneudorf von Johannes Philipp:

Das alles wußten aber die Männer nicht, die in Gebirgsneudorf auf der Straße standen.

Weiter im Bericht von Alfred Mürling:

Erst am nächsten Tag wurden wir auf den Schulhof gerufen. Nd durften uns dort am Steinbrunnen waschen und anschließend stubenweise Freiturnübungen machen. Gegen Mittag mußte die ganze Kolonne wieder auf der Hauptstraße antreten und sich in Fünferreihen formieren. Die Marschrichtung zeigte diesmal zurück. Wir waren alle von großer Freude erfüllt, denn wir glaubten, wieder nach Hause zu kommen. Als der Marschbefehl kam, schritten alle kräftig aus. Sogar die Alten taten kräftig mit. Allerdings wurde diesmal ein anderer Weg benutzt, als wir gekommen waren. Erst als wir durch Obergeorgenthal marschierten, kam die böse Vorahnung des Kommenden. Als wir dann durch den alten Teil von Maltheuern getrieben wurden und an das vom Krieg schwer getroffene

Vorgelände des Hydrierwerkes kamen, wußte der einfache Mann, wo unsere zukünftigen (unleserliches Wort) Arbeitsplätze sein würden.

Beim Lagertor des Lagers „Tabor 27“ wurde Halt gemacht. Ein feiner Regen setzte ein, der sich allmählich verstärkte. Dann mußten wir ins Lager einrücken. Dort wurden wir dicht auf einen Platz gedrängt und wir mußten lange warten, bis alle zum Tor herein waren. Viele hatten sich ihre Schlafdecken als Regenschutz übergehängt, mancher hatte einen Mantel. Die Posten, die uns bis hierher begleitet hatten, hatten nun ihren Dienst erfüllt und suchten nun noch Uhren, Schmuck und Aktentaschen wegzunehmen. Vom Lagerpersonal kamen verschiedene junge Burschen und suchten sich Bekannte, etwa Meister, Lehrer, Professoren, und Leute aus dem öffentlichen Dienststellen, die ihnen irgend bekannt waren, und schlugen ihnen mit Gummiknüppeln ins Gesicht. Viele meiner Schicksalsgenossen suchten von den Hadern (Stofffetzen), die haufenweise herumlagen einen passenden Regenschutz zu erwischen, wurden jedoch immer wieder zum alten Platz zurück getrieben.

2.9.1947

Nach langem Beraten wurden wir in die Baracken eingewiesen. Dort herrschte ein wüstes Durcheinander, denn seit der Rückführung der französischen Kriegsgefangene war dort nichts geändert worden. Ich kam wieder mit Roland Ludwig und seinem Vater in ein Zimmer zu liegen. Dort war anscheinend eine Schusterstube gewesen. Ich legte mich mit Roland L. Zusammen auf einen Strohsack, denn es dämmerte schon. Spät in der Nacht kamen Revolverschützen in unser Zimmer und durchstöberten sämtliche Kleider nach Wertgegenständen und Geld. Wir Jungen hatten unsere Sachen vorsorglich hinter einen Spind gequetscht und kamen mit dem Schrecken davon. Diese Szene wiederholte sich noch dreimal.

Gegen 23 Uhr gewahrte ich, daß in der Küchenbaracke irgend ein Essen ausgegeben wurde. Ich sagte es unserem Stubenkameraden und dieser stellte sich mit 4 Leuten bei der Küche an. Um 1 Uhr ungefähr brachte er für jeden Mann etwa 100 g Brot und etwas Kaffee (das war natürlich kein Bohnenkaffe sondern nur Muckefuck). Nach dieser kargen Mahlzeit versuchten wir einzuschlafen.

Um 4 Uhr, als es Tag wurde , weckten uns unsere Stubenkameraden und wir schauten durch das Fenster auf den Lagerausgang, des jenseits des Stacheldrahtes gelegene Lager 28. Dort kamen zerlumpte Gestalten, jeder mit einem Eßnapf in der Hand, auf die Straße und stellten sich dort in Marschordnung auf. Sie waren schwer bewacht und schienen sehr viel Prügel bekommen zu haben. Nach einer halben Stunde waren alle beisammen und die

Kolonne marschierte in Richtung Hydrierwerk ab. (In einem Hydrierwerk wird

Braunkohle zu Benzinkraftstoff verarbeitet.) Als die letzten verschwunden waren, wurde ein Trupp von etwa 10 Mann auf durch das Lagertor 28 auf die Straße......................................................................................................

Hier ist der von meinem Neffen, dem Sohn Alfred Mürlings, aufgefundene Bericht zu Ende. Die restlichen Seiten sind unbekannt verloren gegangen.

Als Bruder des im Jahre 2012 verstorbenen Alfred Mürling will ich in aller Kürze die mir bekannten Ereignisse aus dem Gedächtnisprotokoll nach erzählen.:

Unser Onkel Josef (Stieber), Uhrmachermeister, arbeitete im Hydrierwerk als Feinmechaniker. Seff wohnte in unserem Haus in der Badgasse 35 Er hatte Alfred ausfindig gemacht und brachte ihm von seiner Mutter Brote. Etwas später kam dann Mama oft selbst nach Maltheuern, das etwa 24 Kilometer von Komotau weg liegt. Sie spürte Alfred auf, der zu der Zeit mit der Herstellung von Bodenplatten beschäftigt wurde. Durch dem Stacheldrahtzaun steckte ihm Mama dann die fertigen Brote zu. Der ständig präsente Wachposten muß wohl weggesehen haben. Mama hatte auf dem Hin- und Rückweg nach Maltheuern auch Glück mit dem Weg. Das eine oder andere Bauernfuhrwerk nahm sie mit. Öffentlich Verkehrsmittel waren den Deutschen ja verboten zu benutzen, es sei denn für den Weg zur Arbeit.

Einmal mußte Mama alle 48 Kilometer an einem Tag laufen. Sie kam heim, fiel auf die Couch und hatte keine Kraft mehr ins Bett zu gehen.

Auf der Stube meines Bruders gab es eine Erschießung, Zu nächtlicher Schlafensstunde wurden die Jungs von den Tschechen geweckt und zum Heraustreten befohlen. An der Vordertür bekam jeder eine Ohrfeige. Zwei Leidensgenossen sprangen zur Hintertür, um der Prozedur zu entgehen. Da eröffneten die Tschechen das Feuer. Der Zweite wurde erschossen.

Uns Deutschen war damals vorausbestimmt, daß wir die Heimat verlassen mu0ten. Wir kamen zunächst im Mai 1946 in das „Auffanglager“ Hilfsschule in der Gabelsberger Straße. Dort verbrachten wir 17 Wochen. Alfred war ja noch in Maltheuern interniert. Unsere Mutter brachte es immer wieder fertig, den Abtransport hinau zu zögern. Endlich, etwa Mitte Juli 1946 wurde dann Alfred entlassen. Anfang August dann war es so weit. Die Vertreibung brachte uns nach Sachsen Anhalt. Doch das wäre ein gesondertes Kapitel.

Siehe Datei "Himmelreich"

Für den handschriftlichen Text, diktiert von Alfred Mürling und geschrieben von unserer Mutter Anna Mürling verbürge ich mich.

Helmut Mürling

Ahornstraße 12 a

95503 Hummeltal

Tel. 09201-917530